140424 4月24日(木)「受け継がれる文化遺産・歴史的建造物を訪ねて」開催

東京は、江戸時代から政治・経済ばかりではなく文化の面でも日本の中心地として栄えてきた。しかし、歴史の荒波の洗礼を受け、また現在もなお社会・経済状況の変動により、文化遺産ともいうべき多くの歴史的建造物が確実に減少し、失われつつある。 こうした状況に鑑みて東京都が設立した「江戸東京たてもの園」の見学会を4月24日(木)に開催した。

参加者は当初予定のピッタリ10名。場所は桜で有名な小金井公園の片隅にある。お花見に訪れた人も多いかと思うが、「たてもの園」を訪ねた人は意外と少ないようである。八重桜があちこちで見事な花を咲かせていた。 この施設の設立目的は、東京に残る江戸時代前期から戦後までの現地保存が不可能な文化的価値の高い建造物を移築・復元・保存し、貴重な文化遺産として次代にしっかりと継承していくことにある。

訪問してまず迎えてくれたのは、正面出入口にあたる「光華殿」であった。紀元2600年記念式典が行われた式殿という歴史的建造物である。園内見学の前に、お願いしたガイドさんを待つ間、展示室を見学。ガイドの織壁氏が到着し、西ゾーンから見学は始まった。西ゾーンには、デ・ラランデ邸、大川邸・小出邸・前川邸など、明治・大正・昭和に建てられたさまざまな建築様式の住居が復元されていた。さらにその奥手には、八王子千人同心組頭の家・農家など茅葺き屋根の江戸時代の民家が見られた。織壁氏の的を射たガイドに参加者はしきりに感心。センターゾーンでは、旧自証院霊屋を経て高橋是清邸へ。2・26事件の現場となった書斎(寝室)を見学。西川家別邸などを巡りながら東ゾーンへ向かう。東ゾーンは、昔の商家、銭湯、居酒屋など下町の風情が漂う建造物が復元・展示されていた。店頭には、当時の商売道具や商品が展示されているところもあった。われわれの少年・少女時代に使った鉛筆やノートなどの展示品を見ると、懐かしさも一入であった。いろいろな店舗、銭湯の建物内に入ってみると、そこで生活した人々の思いが偲ばれた。

食事を武蔵野の伝統の味を伝える食べ物処「蔵」でとり、記念撮影をして解散。 風薫る緑豊かな野外博物館をたずねた一日は、知的満足と歴史的郷愁を胸に収め、無事終了した。

参加者

荻野慶人・翁村和男・影井恭子・菊澤君江(多摩稲門会)・佐々木高久・竹内元義・成瀬勝也・野村修・長谷川晴男・六本木忠久

<文・写真 野村 修>

140323 3月23日(日)第6ブロック『春の懇親会』開催

3月23日(日)、春の懇親会は、桜爛漫には早過ぎると知りながら、11時に「井の頭公園」駅前集合で池畔を散策して「鳥良4号店」に向かう提案に、出席予定20名のうち16名が参加という返信ではないか。世話人としては少しでも開花をと願うが、一分咲きどころか蕾も覗かない寂しさで、「半世紀ぶりの〈かいぼり〉で、大量の自転車や外来魚が清掃された美しい池でどうか御勘弁を!」と呟く。 手羽先唐揚げが主役の鳥料理を肴に紅白ワインを嗜みながら、華麗な作詞作曲の構想が語られるのでも、神秘な自然界の発見を披露されるのでもない無趣向の2時間だったが、記念撮影の際「毎春、井の頭公園での懇親会をレギュラーにしましょうよ!」と満足気に囁かれると、「来春は三月末か四月初めに決めよう」と代表世話人役を後輩にそろそろ譲るつもりをすっかり忘れている。

【参加者18名(敬称略・順不同)】

〈松庵〉野嵜正興、稲松信雄、増子邦雄、大塚唯之、〈高井戸西〉田中重、荻野慶人、久留島正和、〈高井戸東〉加藤健、川島格、〈上高井戸〉影井恭子、樋口廣、〈久我山〉伊藤敬子、吉田孝、野村修、見上隆志、清水克祐、佐々木高久、高田豊昭

【荻野 慶人、写真/川島 格、加藤 健】

荻野代表世話人の乾杯のご発声

荻野さん、吉田さん、久留島さん

(左)見上さん、野嵜さん、野村さん

(左)稲松さん、田中さん

(左)加藤さん、見上さん、野嵜さん

(左)佐々木さん、清水さん、大塚さん

(左)伊藤さん、大塚さん、川島さん、

影井さん

(左)久留島さん、見上さん、野嵜さん、

野村さん、稲松さん

(左)樋口さん、増子さん、高田さん、

佐々木さん、清水さん、大塚さん

樋口さん、増子さん、高田さん

記念写真(井の頭公園)

140116 1月16日(木)第6ブロック主催「国会議事堂」丸ごと探訪開催

― 衆議院と参議院の徹底比較 ―

新春の1月16日(木)朝10時前、風を交えて凍てつくような曇天の前日から一転、雲一つない青空に恵まれた一日がスタートした。

永田町の国会議事堂衆参両院それぞれの通用門前に、小学生の何団体かが長蛇の列で驚く。

衆議院面会受付所の暖房の効いたロビーに、高齢の紳士29名と淑女6名(夫妻が3組)が集合時刻の5分前に全員が顔を揃えた。流石は杉並稲門会! 参観申込書に眼を通した係員が「年配の方が多いようにお見受けしますが、100段の階段を昇り降りして頂かねばならないので、充分お気をつけ下さい」と 配慮ある対応だった。僕は冒頭の挨拶でこのことを一同に伝え、「流石は民主主義・日本ですネ!」と国権の最高機関に向けて胡麻を擦った。

抑々この「丸ごと探訪」とTVのスペシャル番組みたいな企画は、世話人の一人・影井恭子さんが立案し、同じ第6ブロックの加藤健幹事長と佐々木高久世話 人(外務省高官OB)の知恵を借りて、第1ブロックの笠原美子さんが知己の衆議院議員(元厚生労働副大臣、現東日本大震災復興特別委員長)・秋葉賢也さん に力添えを乞うことから始まった。

午前は衆議院の参観ツアー。「大阪城の天守閣へはエレベーターで昇ったなァ…」とか「大量処刑場への石段ってこんなものかなァ…」などと思いながら到達 した傍聴席から見渡す本会議場に、懐かしい親近感が湧くのはTV中継で見馴れているからか…。ここで日本の全てが決まってゆくのだと思うと、感慨深い。

昼食は秋葉事務所の紹介による第二議員会館の食堂でとることから、秋葉議員の災害地復興への熱い抱負を聞き、午後は道を隔てた真向いの参議院へ向かう。 衆議院同様天井桟敷並みの傍聴席で、DJポリスならぬDJガイド(制服)の解説を聞く。男女小学生の可愛い質問が「ハイ!」「ハイ!」「ハイ!」と矢継ぎ早 に競って見えるが、聴覚劣化の僕は明瞭に聞き取れない。隣の勝島敏明さんが声をあげて笑っているのが羨ましかった。 とは言え、孫か曾孫のような小学生たちが学園のホームルームのように国会議事堂に馴染んでいるのは嬉しい。 杉並稲門会の平均年齢71.03歳の35名に落伍者はなく、気分爽快な一日だった。

【参加者35名〈敬称略・ブロック別〉】

(1B)田口佐紀子 (2B)千葉明義、熊倉邦彦、宿谷直樹、宿谷 和子(夫人)、内田直彦、(3B)松倉崇、林直矩、小川啓介 (4B)牛山洋一、前田研二、中村正代、太田允康、百地健、宮部敏明、祝裕太郎、(5B)大友和男、 (6B)荻野慶人、影井恭子、佐々木高久、久留島正和、木村稔、加藤健、成瀬勝也、田中重、勝島敏明、堀川皓之助、川島格、長谷川晴男、野村修、 (7B)秋山一郎、秋山寿子(夫人)、平澤光郎、村木仁司、村木省子(夫人)

【文/荻野慶人 写真/川島 格、高島よしえ(秋葉賢也国会事務所)】

国会議事堂前で

第二議員会館食堂で昼食

秋葉賢也議員と語る

第二議員会館食堂で昼食

昼食をとる一行 ①

昼食をとる一行 ②

昼食をとる一行 ③

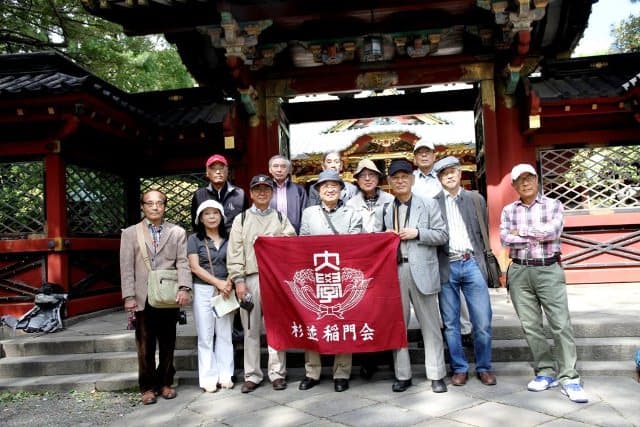

131017 10月17日(木)第6ブロック「漱石・鴎外の足跡を辿る知的散歩」開催

10月17日(木)、まさに台風一過、青空の広がる秋の一日であった。台風被災地の方々にはお見舞い申し上げつつ、「文(ふみ)の京(みやこ)」の知的散歩を参加者一同で楽しんだ。

午前十時、千代田線千駄木駅に集合、ガイドの大貫正男氏を先頭に、総員十一名、まず鷗外記念館(観潮楼跡・鴎外旧居)に向かうため、ちょっと急な団子坂を登り始める。明治になって、ここで菊人形の見世物が開かれていた。坂を登り切る途中に左へ曲がる小径がある。これを「藪下の道」といい、ここを鷗外はよく散歩したとのことである。鴎外は『青年』で青年・小泉純一に藪下の道を散策させているというガイドの説明を受ける。坂を登り切ると記念館に到着。館内展示の資料を閲覧して庭を拝観後、根津神社に向かう。途中、その昔太田道灌の領地であった森を見、「解剖坂」(名前にちょっとどっきり)を登って漱石旧居・猫の家跡を見学。塀の上に飾られた猫の置物が可愛らしい。

次の訪問先・根津神社には、隣りに鎮座する乙女稲荷の連なる赤鳥居をくぐると、六代将軍家宣の胞衣が収められているという塚を経て境内に。権現造りの構造の説明を聞きながら、その豪壮さに感心する。「お賽銭に十円(とうえん)はよくない。なぜなら縁が遠くなるから」そんな話に、明るい笑い声が響く。拝殿で、参加者は家内安全、健康を祈願したようである。楼門の脇には森林太郎の名が刻まれた「鷗外の石」、鷗外や漱石が坐して構想を練ったといわれる「文豪(憩)の石」があり、そこに座って暫し瞑想する人もいた。根津神社は『青年』に描かれている当時とあまり変わることなく静かな佇まいを見せ、趣のある姿をとどめていた。集合写真を撮影して、本郷に向かう。途中、東大球場で野球部の練習風景を見学。鴎外の散歩道の途中にある願行寺で細木香以の墓に詣でる(鴎外の史伝『細木香以』)とともに、珍しい富士講碑を見る。

本郷通りに出て、追分を渡り昼食のために東大安田講堂地下の食堂へ。値段が安いうえにおいしさも文句なし、とは参加者の弁。食事の後は三四郎池へ。街中とは思えない緑の木々に囲まれた静かな雰囲気を味わう。そして朱塗りの美しい赤門へ。建築様式が薬医門であり、切妻造りであること、12代藩主前田斉泰が溶姫を迎える際に建造したことなどの説明を受けて新しい知識を得る。赤門を出るとすぐに法真寺の東隣に一葉が五年間住み、庭にあった大きな桜の木を懐かしんだ「桜木の宿」がある。法真寺では、毎年、一葉忌が行われている。一葉の『ゆく雲』の中で幼き日の思い出に語られる「濡れ観音(腰衣の観音様)」を拝んで菊富士ホテル跡へ。そこに建てられた記念碑には滞在した多くの小説家、芸術家、思想家たちの名が記されていた。「この人も!」という声頻り。途中に鴎外の挿絵を描いた原田直次郎のアトリエ跡があり、さらに宇野浩二の居住跡でその変人ぶりの説明を受けると、すぐ近くには、啄木の下宿先であった「赤心館跡」があった。先輩の金田一京助を訪ね、自らも二階の一室を約四ヵ月借りて小説を書き始めたが、家賃を払えず追い出されたそうである。振袖火事で知られる本妙寺跡を巡り、しばらくして徳田秋声旧宅に着く。当時のままが残されており、そのハイカラさが目を引く。現在記念館とすべく改築中とのこと、そこにいた大工さんに「できるだけそのままの姿を残してくださいね」とはガイドの言葉。一葉がよく通ったという質屋「伊勢屋質店」の蔵を見て次に訪れたのは、啄木ゆかりの居住先・蓋平館別荘(現在・太栄館)。ここで詠んだといわれる「東海の小島の 磯の白砂に 我泣きぬれて蟹とたわむる」(『一握の砂』)の石碑があり、それぞれの人が感慨にふけっていた。そこを後に宮沢賢治旧居跡を経て一葉の旧居を訪問した。昔懐かしい雰囲気を漂わせる狭い路地に、向かい合うように旧居はあり、一葉がよく洗濯したといわれる井戸がひっそりと存在していた。狭い石段を登り、次に訪れたのが、第2次大戦中に赤紙・召集令状を送り出していた所。ここから多くの人たちが戦場に送られたのかと思うと、思いも一入であった。すぐ近くには、坪内逍遥の旧居・常盤会跡があり、逍遥はここを旧松山藩出身の書生の寄宿舎として教育に尽力したとのことである。正岡子規もここに学生時代、三年余り住んでいる。逍遥の『小説真髄』、『当世書生気質』はここから生まれた。

この近くには、今回の企画でお世話になった「文京ふるさと歴史館」がある。まさに文京区の歴史を知るうえで貴重な施設といえよう。弥生式土器(複製)の展示・解説、地理や地形の特徴と密接にかかわる文教の歴史が解説されており、また江戸時代の武士や町人たちの暮らしと、「文教のまち」と呼ばれるにふさわしい文人や学者たちの足跡を辿ることもできる。

そろそろ散策も終わりを迎えようとしている。次の訪問先は、啄木が家族と共に二年間暮らした間借り先「喜之床」である。旧居は犬山市の明治村に保存されている。そして最後の見学場所は「かねやす」――「乳香散」という歯磨き粉を売り出して有名になった老舗である。「本郷もかねやすまでは江戸の内」と詠われたことはよく知られている。 地下鉄本郷三丁目駅近くで解散。

約八キロの道を予定より一時間オーバーであったが、達成感を感じながら無事完歩。ガイドの解説は詳しく、参加者の知的好奇心を大いに刺激してくれた。「久しぶりに楽しみながら気合の入ったガイドができました」という大貫氏の言葉が少し疲労した体に心地よく響いた。

参加いただいた皆さんのご協力に感謝 !!。

【参加者11名(敬称略・順不同)】

荻野慶人、山口治夫、影井恭子、加藤健、来島正和、佐々木高久、成瀬勝也、長谷川晴男、清水克祐、川島格、野村修

(文・写真 野村修)

根津神社にて記念撮影

東大学食にて昼食

一葉塚

漱石の猫

130316 3月16日(土) 第6ブロック主催「第2回 葛タカ女さんの部屋」 開催

3月16日(土) 15:00~17:00 永福和泉地域区民センター2階和室にて開催。

高井戸西に地唄舞葛流家元の葛タカ女さん(1968文)、久我山にヴァイオリン奏者の芥川愛子さん(1998政経)お二人の冒険的コラボを立案したのは高井戸東の加藤道子さん(1964文)でした。準備が着々と進行する一昨年初夏、道子さんは突然病魔に襲われ昨年3月10日ご逝去という無念です。一周忌が明けて、遺志を全うする会を「第2回 葛タカ女さんの部屋」として開催致しました。

ヴァイオリンで地唄舞ってどんな舞台になるか…楽しみですね。そう案内をさせて頂き、もしもピアノが弾けたなら伴奏で参加したい気分だが、無粋で無能な私は、司会進行を音楽通の浅妻暉雄さん(1957教育)にお願いしてDⅤカメラマンに専念した。案の定、バッハ「シャコンヌ」も地唄舞「袖香炉」も馴染みはなく、肝腎のコラボレーションに流れる曲の作者イサイもブロッホもその名を初めて聞くは恥ずかしく、快いヴァイオリンの調べと美しい舞姿を無心に記録するだけだった。

【参加者35名(敬称略・順不同)】

(出演)葛タカ女、芥川愛子

(1B)久保田貞雄、岩堀律子、田口佐紀子、(2B)名取義久、松本甫、山下早苗、(4B)前坂靖弘、田村純利、栗原正彦、中村正代、原山金三、堀口哲夫、(5B)山田實、清水雅明、(6B)加藤健、荻野慶人、浅妻暉雄、野村修、佐々木高久、影井恭子、増子邦雄、堀川皓之助、(7B)末吉正信・千由紀、山本友・達子、(ゲスト)葛山八重子、葛たか涼、葛たか紀、馬杉(芥川愛子さんの友人)、佐々木明世、高木貴代子、吉田 睦子

【荻野 慶人、写真/加藤 健】

永福和泉地域区民センター2階和室前、第6B・浅妻さん

地唄舞『袖香炉』(亡き加藤道子さんを偲ぶ曲)を舞う葛タカ女さん

葛タカ女さんと芥川愛子さんの素敵なトークショウ

葛タカ女さんと芥川愛子さんのトークショウを聴く参加者

地唄舞とヴァイオリンのコラボ:イザイ作曲「無伴奏ソナタ第4の第1楽章より」

地唄舞とヴァイオリンのコラボ:ブロッホ作曲「ニーグン」

アンコールでのコラボ「日本の歌」で舞う葛タカ女さんと芥川愛子さん

加藤健さんから葛タカ女さんと芥川愛子さんに花束贈呈

参加者全員で葛タカ女さんと芥川愛子さんを囲んでの記念写真